경기도한의사회, 시범사업 참여 및 미참여 회원 의견 수렴

사업 참여 응답자 68% 총매출 증가, 비급여 매출 감소 63%

가장 큰 문제점 ‘낮은 수가(79%)’, ‘번거로운 행정절차(76%)

본 사업 시행 시 수가 하락, 비급여 한약 선호 감소 등 우려

제2차 첩약 건강보험 시범사업(이하 첩약 시범사업)이 시행된 지 1년 여가 지난 가운데 경기도한의사회(회장 이용호·이하 경기지부)가 첩약 시범사업 이후의 매출 변화와 문제점, 개선방향 등에 대한 설문조사를 실시했다. 이번 설문은 지난 5월 23일부터 31일까지 전체 회원을 대상으로 진행했으며, 이중 설문에 응답한 675명을 대상으로 답변을 분석했다.

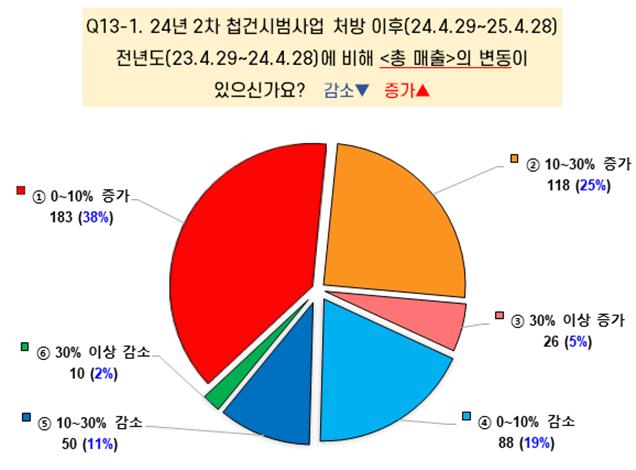

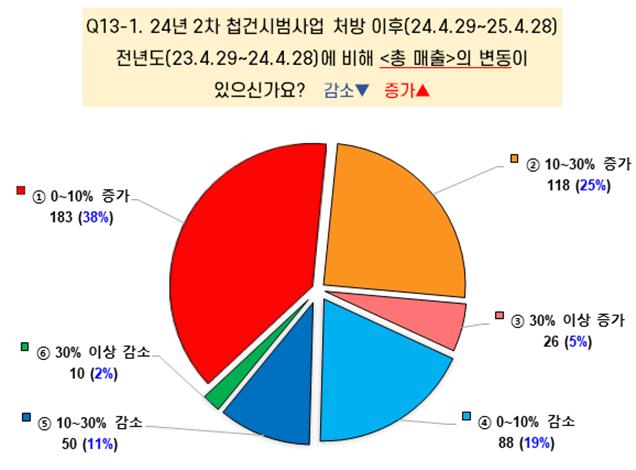

먼저 사업 참여자의 답변을 분석한 결과 사업 후 동기 대비 총매출의 변화를 묻는 질문에 응답자 중 약 68%가 총매출이 증가했다고 응답했다. 세부적으로 보면 0~10% 증가 회원은 38%, 10~30% 증가한 회원은 25%, 30% 이상 증가한 회원은 5%였다.

또한 총매출이 증가한 회원만 비교하면 이들의 약 56%가 10% 정도 매출이 증가했다고 답했으며, 10~30% 이상 증가했다는 응답자는 25%, 30% 이상 증가한 응답자는 5%로 나타나, 사업에 참여한 회원 대부분이 총매출 증가폭은 크지 않았으며, 적극적으로 첩약 시범사업 참여한 소수의 회원만 총매출이 대폭 상승한 것으로 분석됐다.

이와 함께 비급여 매출 변동과 관련 응답자의 약 63%가 매출액이 감소했다고 답한 가운데 0~10% 감소한 회원은 27%, 10~30% 감소한 회원은 25%, 30% 이상 감소한 회원은 11%로 나타났다.

매출이 감소한 회원들만 비교하면 응답자 중 약 43%가 0~10%, 약 40%가 10~30%, 약 17%가 30% 이상 비급여 매출이 감소한 것으로 나타났다. 이는 첩약 시범사업으로 기존의 비급여 매출액 일부가 첩약 급여로 이동한 것으로 분석했다.

반면 비급여 매출이 증가한 회원은 응답자의 약 37%였고, 0~10% 증가한 회원은 약26%, 10~30% 증가한 회원은 약 10%, 30% 이상 증가한 회원은 1%였다. 비급여 매출이 증가한 회원만 놓고 보면 약 70%가 0~10% 증가했고, 약 27%의 회원이 10~30% 증가했으며, 약 3%의 회원만 30% 이상 증가한 것으로 나타났다.

특히 사업에 참여한 회원들은 ‘낮은 수가(79%, 375명)’를 가장 큰 문제점으로 꼽았으며, ‘체크리스트 등 번거로운 행정 절차(76%, 359명)’, ‘원산지 공개(44%, 208명)’, ‘기타(20%, 96명)’ 등이 뒤를 이었으며(중복 답변), 기타 의견에는 ‘10일분씩 처방의 번거로움’, ‘비급여 감소’, ‘제한된 상병’, ‘처방 공개 및 오남용’ 등의 의견이 있었다.

이와 함께 첩약 시범사업이 본 사업으로 시행할 경우 우려되는 점에 대해선 △수가 하락(71%, 336명) △상대적으로 가격이 높은 비급여 한약의 선호 감소(61%, 289명) △심평원의 과도한 제한 삭감(49%, 234명) △탕전실 관리 및 약재 재고 관리 등 업무량 증가(48%, 228명) △6개 상병의 비급여 처방 불가로 매출 감소(34%, 161명) 등을 꼽았다(중복 답변).

더불어 기대되는 점으로는 △국민 치료 선택권 확대(59%, 278명) △첩건 상병 매출 증가(55%, 262명) △한약의 표준화 및 관리체계 개선(35%, 164명) △한약에 대한 간독성, 중금속 등 인식 변화(30%, 142명) △첩건 이외의 상병의 비급여 매출의 증가(8%, 40명) 등의 순으로 나타났다.

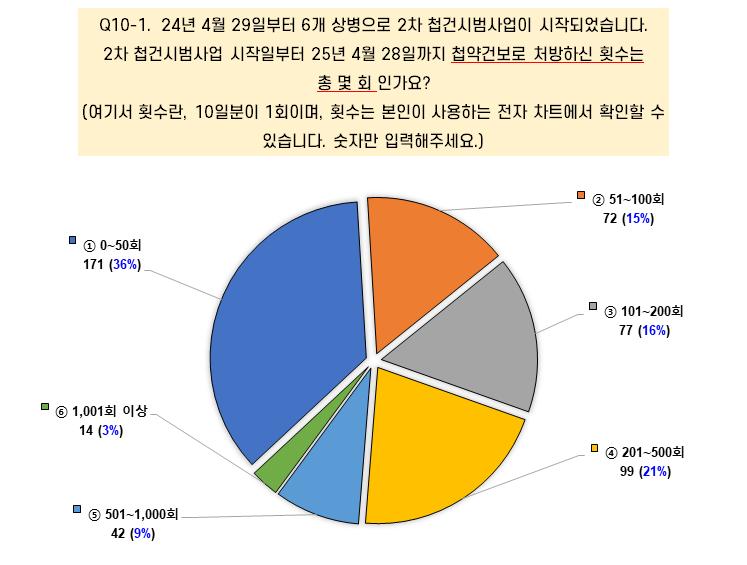

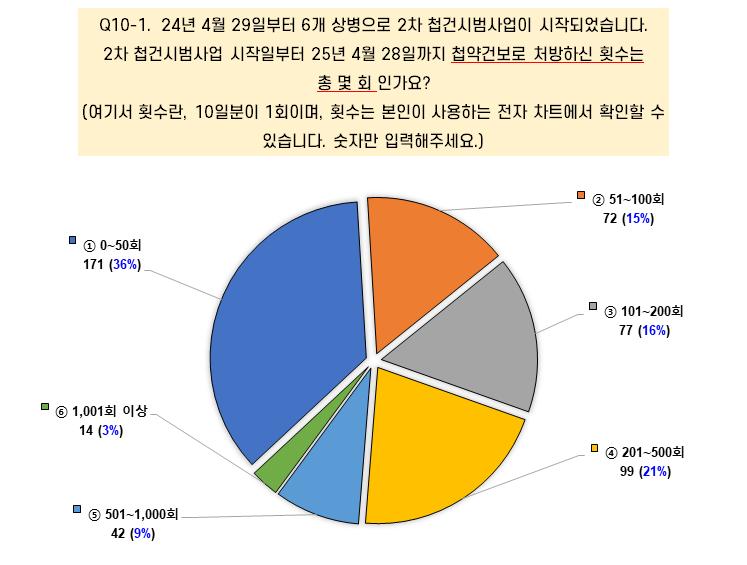

또 처방 횟수를 살펴보면 연간 50회 이하가 36%, 51~100회 이하가 15%, 101~200회 이하가 16%, 201~500회 이하가 21%로, 500회 이하가 전체의 88%로 나타나 연 600회를 처방하기가 쉽지 않은 것으로 확인됐다.

또한 첩약 시범사업에 대한 환자들의 인지도 부족한 것으로 나타났는데, 실제 온전히 첩약 시범사업으로 첩약을 복용하기 위해 내원한 환자는 전체 첩약 시범사업을 통해 처방받은 환자는 불과 5% 이내였다.

첩약 시범사업으로 처방한 상병의 빈도를 살펴보면 △기능성 소화불량 △알레르기 비염 △월경통 △요추 추간판 탈출증 △구안와사 △중풍후유증 순이였다.

한편 첩약 시범사업에 신청은 했지만 참여하지 않은 회원(13%, 70명)에 대한 설문에서는 응답자의 63%가 총매출액이 감소했다고 답하였으며, 0~10% 감소한 기관이 34%, 10~30% 감소한 기관이 20%, 30% 이상 감소한 기관이 9%로 나타났다. 총매출이 감소한 회원을 비교한 결과 약 54%가 0~10%, 약 32%가 10~30%, 14%가 30% 이상의 총매출 감소를 겪었다.

반대로 총매출이 증가한 회원은 37%였으며, 0~10%는 27%, 10~30%는 9%, 30% 이상 증가한 회원이 1%로 나타났다. 이들 기관만 분석해 보면 약 73%의 회원이 10% 이내, 약 24%의 기관이 10~30%, 약 3% 기관이 30% 이상 총매출이 증가했다. 이들을 대상으로 비급여 처방 매출을 비교한 결과 76% 회원이 총매출이 감소했다고 답했으며, 0~10% 감소는 30%, 10~30% 감소는 34%, 30% 이상 감소한 회원은 12%였다.

또한 응답자 중 첩약 시범사업 미신청 회원(19%, 130명)의 경우 58%가 총매출이 감소했고 0~10% 감소한 회원이 23%, 10~30%는 24%, 30% 이상은 11%로 나타났다.

총매출액이 감소한 기관끼리 비교한 결과, 약 40%의 기관이 0~10% 이내로 총매출이 감소했고, 약 41%는 10~30%, 19%는 30% 이상 총매출이 감소했다. 반면 42%는 총매출액이 증가했다고 답했으며, 0~10% 증가는 31%, 10~30% 증가는 10%, 30% 이상 증가는 1%로 나타났다.

총매출액이 증가한 회원끼리 비교한 결과, 약 74%의 회원이 10% 이내의 총매출액이 증가했고, 약 24%의 회원이 10~30% 증가했으며, 약 2% 회원이 30% 이상 총매출액이 증가했다.

이 회원들에게 동기대비 비급여 매출액의 변화를 확인한 결과 64%가 비급여 매출액이 감소했다고 답했고, 0~10% 감소는 19%, 10~30%는 27%, 30% 이상 감소한 회원은 18%로 나타났다.

비급여 매출액이 감소한 회원만 비교하면, 약 30%가 0~10% 이내의 비급여 매출액의 감소를 보였고, 약 42%가 10~30%, 약 28%가 30% 이상 비급여 매출액이 감소했다. 반면 36%는 비급여 매출액이 증가했다고 답하였으며, 0~10% 증가한 곳이 28%, 10~30% 증가는 7%, 30% 이상 증가한 회원은 1%로 나타났다.

비급여 매출이 증가한 기관끼리 비교한 결과, 약 78%의 기관이 0~10% 정도 비급여 매출액이 증가했고, 약 19%가 10~30%, 약 3%가 30% 이상 비급여 매출액이 증가했다고 답했다.

이번 조사와 관련 경기지부는 “6개 상병의 2차 첩약 시범사업 시행 1년이 경과한 시점에서 첩약 시범사업에 참여하고 실제로 처방을 한 의료기관은 총매출액이 증가했지만 증가한 기관의 약 56%가 10% 이내의 총매출액이 증가했다는 사실로 미뤄볼 때, 증가액은 그리 크지 않음을 확인할 수 있다”며 “오히려 비급여 매출의 상대적 감소를 확인할 수 있는데, 이는 기존 비급여 첩약 매출액의 일정 부분이 첩약 급여로 이동했음을 유추할 수 있다”고 설명했다.

또한 “첩약 시범사업에 참여하지 않은 기관은 많은 수에서 총매출액과 비급여 매출액이 동시에 감소했음을 확인할 수 있었다”며 “기타 의견으로 많은 회원들이 불법적인 첩약 시범사업 행위 및 정부의 규제에 대해 우려를 나타내고 있음과 동시에 한약에 대한 긍정적인 이미지 변화를 기대하고 있음을 확인했다”고 밝혔다.

|